Die Geschichte der Russlanddeutschen in Deutschland ist eine Geschichte, die oft in groben Zügen erzählt wird – wenn sie überhaupt erzählt wird. Dabei umfasst sie Millionen Menschen, die in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen. Sie brachten deutsche Namen, deutsche Wurzeln und deutsche Erwartungen mit. Und fanden sich in einem Land wieder, das sie rechtlich willkommen hieß, gesellschaftlich aber oft nicht verstand.

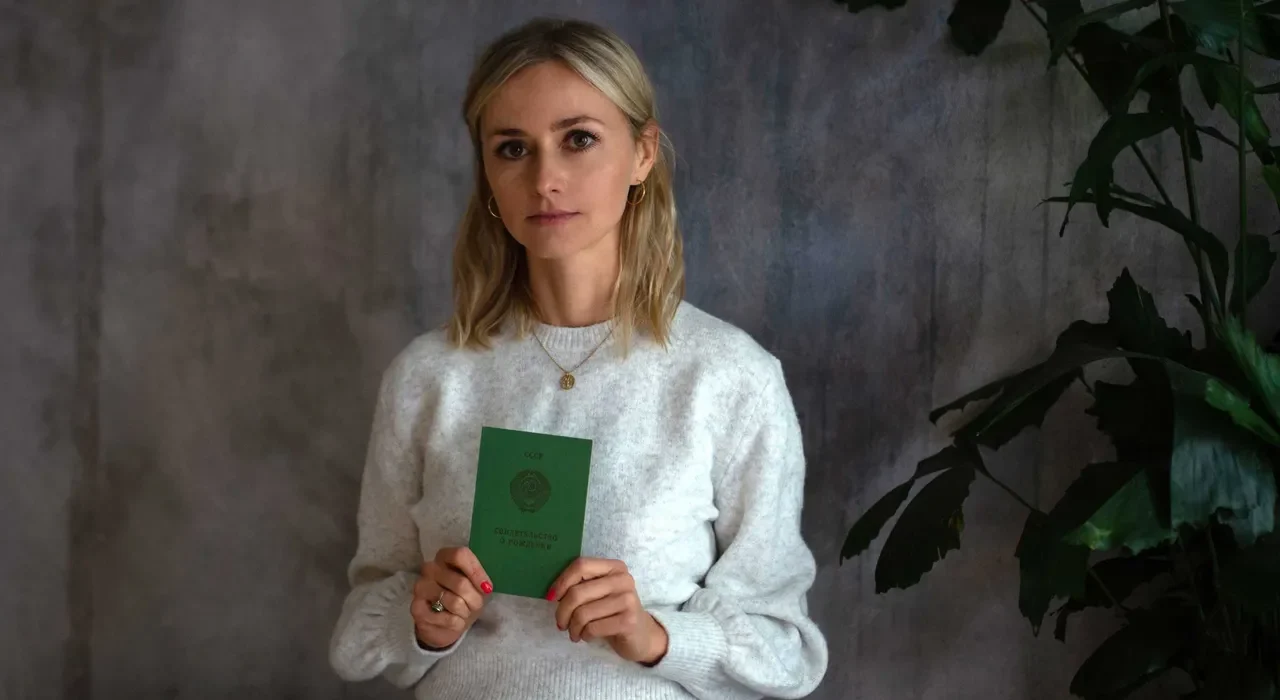

Eine von ihnen ist Ira Peter. Sie ist Journalistin, Autorin und Podcasterin und hat das Buch „Deutsch genug?“ geschrieben, das sich mit ihrer eigenen Geschichte ebenso wie mit den kollektiven Erfahrungen einer vielfach ignorierten Minderheit befasst. Peter wurde in Nordkasachstan geboren und kam Anfang der 1990er-Jahre als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. Heute klärt sie öffentlich über das Schicksal der sogenannten Russlanddeutschen auf, gibt ihnen eine Stimme und stellt die Fragen, die die Mehrheitsgesellschaft oft nicht stellt.

Eine Geschichte, die nicht dazugehört

Das Trauma wirkt weiter, auch bei den jüngeren Generationen. Es zeigt sich in einer tief verankerten Angst, nicht dazuzugehören. In einem Streben nach Perfektion, um bloß nicht aufzufallen. „Ich habe mich geschämt für unsere Herkunft“, sagt Ira Peter, die mit neun Jahren in ihre neue Heimat auswanderte. Ihre Eltern nahmen jeden Job an, hielten sich an alle Regeln. Der Garten: akkurat. Der Lebenslauf: lückenlos. Die Sprache der Herkunft: abgelegt. „Ich habe zehn Jahre kein Russisch mehr gesprochen.“

Was wie ein Akt der Integration erscheint, war oft ein Akt der Selbstverleugnung. Viele Kinder von Spätaussiedlern verloren nicht nur ihre Herkunftssprache, sondern auch das Gefühl für ihre eigene Geschichte. „Es ist, als würde man dir einen Teil deiner selbst amputieren“, sagt Peter. Erst Jahre später begann sie, sich auf Spurensuche zu begeben: in Archiven, auf Reisen, in Gesprächen mit ihrer Familie. Heute sagt sie: „Ich bin eine Kasachstandeutsche-Deutsche.“ Es klingt kompliziert – und ist doch ein Versuch, etwas Komplexem gerecht zu werden: Identität.

Politische Zuschreibungen und historisches Versäumnis

Es gibt viele Missverständnisse. Eines der hartnäckigsten: die politische Verortung der Russlanddeutschen. Ja, es gibt Wahlanalysen, die eine überdurchschnittliche Zustimmung zur AfD zeigen. Aber die politischen Motive sind komplex. Es geht um Statusverlust, um mangelnde Anerkennung, um soziale Verunsicherung. Und es geht um das Versäumnis, die deutsche Mehrheitsgesellschaft über die Geschichte der Spätaussiedler aufzuklären. „Damals hat man versäumt, zu erklären, wer wir sind und warum wir hier sind“, sagt Ira Peter. Der Begriff „Wiedergutmachung“ sei heute fast vergessen, obwohl er die Grundlage für die Aufnahme vieler gewesen sei.

Die mangelnde Anerkennung zeigt sich auch im System. Rund 90 Prozent der mitgebrachten Berufsabschlüsse wurden in den 1990er-Jahren nicht anerkannt. Die Folgen: Entwertung von Lebensleistung, prekäre Arbeitsverhältnisse, Altersarmut. „Meine Mutter war im kaufmännischen Bereich ausgebildet, hat aber nie wieder in diesem Bereich gearbeitet.“ Auch das wirkt bis heute: wirtschaftlich, psychologisch, biografisch.

Woher ich komme, hilft mir zu verstehen, wer ich bin.

Ira Peter

Was bleibt, ist oft ein leiser Phantomschmerz. Eine Angst, die sich nicht klar benennen lässt. „Ich habe lange berufliche Entscheidungen aus einer Angst heraus getroffen, die ich mir nicht erklären konnte.“ Erst die Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft, den Traumata der Großeltern, die Reise in die Ukraine, wo ihre Familie einst lebte, habe ihr geholfen, sich selbst zu verorten.

Ira Peter hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Ihr Buch „Deutsch genug?“ ist mehr als eine biografische Suche. Es ist ein politisches Buch, ein kulturelles, ein notwendiges. Es führt in die Vergangenheit, erklärt die Gegenwart und weist auf Versäumnisse, die sich nicht wiederholen dürfen. Zugleich erzählt es von der Kraft, sich eine komplexe Identität nicht nehmen zu lassen, sondern sie zu umarmen.